各研究テーマ

脳卒中チーム

メンバー

-

教授 尾原 知行

- 神経学会専門医

- 脳卒中学会専門医

- 総合内科専門医

-

助教 田中 瑛次郎

- 神経学会専門医

- 脳卒中学会専門医

- 総合内科専門医

-

病院助教 福永 大幹

- 神経学会専門医

- 脳卒中学会専門医

- 内科学会認定

チーム紹介

私たち京都府立医科大学 脳神経内科の脳卒中チームは、国立循環器病研究センターで研鑽を積んだ脳卒中専門医を多数擁し、内科でありながら血管内治療専門医が10名近く在籍する全国的にも稀有なチームです。メンバーは京都・滋賀地域の複数の脳卒中センターにおいて最前線の脳卒中診療を担っており、よりよい医療の提供に努めています。

大学病院においてもStroke Care Unit(SCU)を有し、救命救急センターと連携して年間200例以上の脳梗塞患者の入院診療を行うなど、脳卒中診療に注力しています。広域からも患者を受け入れるべく、地域の医療機関とホットラインを利用して連携をとっています。救急科や脳神経外科と連携し、tPA静注療法や緊急カテーテル治療といった再開通療法をシームレスに提供できる体制を構築しており、また眼科と協力し、急性期網膜動脈閉塞症に対して視力回復を目的とした超急性期治療を行う全国的にも珍しい取り組みも行っています。

脳梗塞は再発率が高く、発症機序に応じた再発予防が不可欠です。当チームでは特に循環器内科と連携し、植え込み型心電計による心房細動の検出、経胸壁心エコーでの卵円孔開存の評価、カテーテルによる卵円孔閉鎖術、左心耳閉鎖術など、原因精査と個別化予防に力を入れています。

研究内容

「CADASIL患者を対象とした臨床試験(LOMCAD研究)」をはじめ、「若年性脳梗塞の診療、成因、予後に関する多施設共同研究(SKYSTER研究)」「穿通枝梗塞の臨床転帰に関する多施設前向き研究」など、臨床から着想を得た研究を積極的に推進しています。さらに、国立循環器病研究センター、日本医科大学、東京女子医科大学など国内主要施設との研究連携も活発に行っており、全国規模での共同研究にも多数参画しています。

私たちは日々の診療から生まれる課題に対して、研究という形で解決策を追求し、得られた知見を次世代に還元することを使命と考えています。診療・研究・教育の三本柱を軸に、脳卒中医療の発展と人材育成に力を注いでいます。

神経変性疾患チーム

メンバー

-

准教授 笠井 高士

- 神経学会専門医

- 脳卒中学会専門医

- 総合内科専門医

- 認知症専門医

-

助教 森井 芙貴子

- 神経学会専門医

- 総合内科専門医

グループ紹介

私たち神経変性疾患チームは、認知症、パーキンソン病、関連疾患を中心に、診療・臨床研究・基礎研究を一体として進めています。

臨床現場での気づきを研究につなげ、研究成果を再び診療に還元する「診療と研究の好循環」を大切にしています。

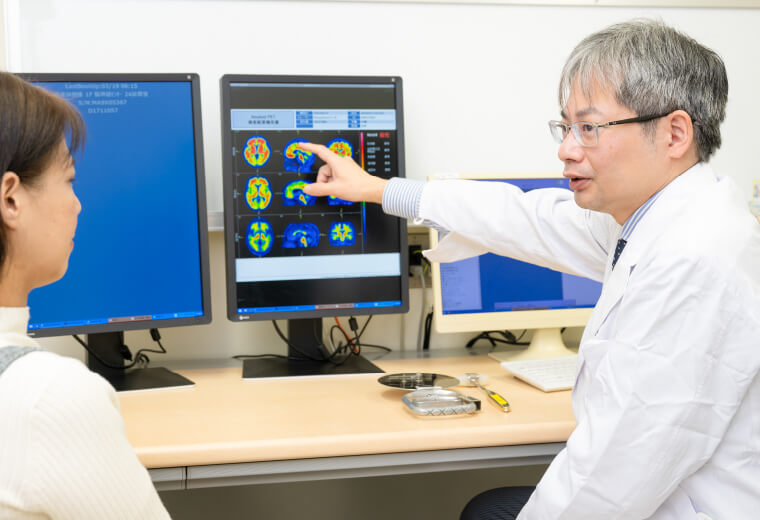

認知症領域では、2023年に保険収載された抗アミロイド治療(レカネマブなど)の導入を全国に先駆けて展開しています。液性バイオマーカーや脳画像を用いた適応判定、多職種連携によるカンファレンス体制、治療後のフォローアップまで、切れ目のない診療フローを構築しています。

パーキンソン病およびパーキンソン関連疾患では、デバイス治療(レボドパ持続皮下注、経腸療法)から、ボトックスによる痙縮管理、リハビリテーションを含む保存的治療まで、幅広い治療法に触れられる環境があります。初期から慢性期まで地域医療と連携した継続診療の体制も整っており、患者さんの全経過に関わることができます。

神経変性疾患は「治らない病気」として長らく治療手段が限られていましたが、

バイオマーカーと新規治療の登場により「先制医療」の時代へと大きく舵を切り始めています。この分野は今まさに開拓期にあり、若手医師のアイデアや視点がダイレクトに研究成果につながる可能性が高い、いわば“ブルーオーシャン”です。

私たちの研究チームでは、これまでに血漿・髄液・脳画像などを含むバイオバンクを活用し、アルツハイマー病やパーキンソン病、ALSの診断マーカーを開発・報告してきました。

未解析データも多数あり、興味を持ったテーマを自ら掘り下げていくことが可能です。

「日々の診療を通じて疑問に思ったことを、研究として追究してみたい」「新しい治療に関わりながら、自分の専門性を深めたい」-そんな思いを持つ先生にぴったりの環境です。

一緒に、次世代の神経変性疾患診療を創っていきましょう。

研究内容

- アルツハイマー病の診断・画像マーカー解析、ARIA予測マーカーの開発腸脳相関に注目したパーキンソン病の腸管機能マーカー開発

- 解糖系機能と酸化ストレスに注目したパーキンソン病の診断・治療研究

- ダウン症候群における認知症の早期診断研究(厚労省班研究)

臨床神経生理学(神経筋疾患)チーム

メンバー

-

講師 能登 祐一

- 神経学会専門医

- 日本臨床神経学会専門医(脳波分野/筋電図・神経伝導検査分野)

- 総合内科専門医

-

特任助教 辻 有希子

- 神経学会専門医

- 日本臨床神経学会専門医(脳波分野/筋電図・神経伝導検査分野)

- 総合内科専門医

-

病院助教 北大路 隆正

- 神経学会専門医

- 日本臨床神経学会専門医(筋電図・神経伝導検査分野)

- 内科認定医

研究内容

神経伝導検査、筋電図、神経筋超音波検査など神経筋疾患診断のための従来の検査方法に加え、末梢神経の軸索興奮性測定、閾値追跡法による経頭蓋磁気刺激検査、多チャンネル表面筋電図法を用いた運動単位分離解析など、中枢・末梢神経、筋の機能をより深く掘り下げ理解するための電気生理学的手法を組み合わせて、筋萎縮性側索硬化症、シャルコー・マリー・トゥース病、自己免疫性ニューロパチーなどの疾患の病態解明、診断精度向上につなげる研究を実施している。

進行中の試験・研究

特定臨床研究

- シャルコー・マリー・トゥース病患者に対する神経筋電気刺激(EMS)療法の有効性・安全性を検討する臨床試験(臨床研究実施計画番号:jRCTs052210206)

- 多チャンネル表面筋電図を用いた脳・神経・筋疾患における新規疾患バイオマーカーの探索(臨床研究実施計画番号:jRCTs052180177)

- 末梢神経障害の軸索興奮性評価に関する研究(臨床研究実施計画番号:jRCTs052180176)

臨床研究

- 神経・筋超音波検査を用いた神経筋疾患の診断技術の確立

- シャルコー・マリー・トゥース病の診断・治療・ケアに関する研究

- 神経・筋疾患の病理学的診断と病態解明に関する研究

他施設共同研究

- 筋萎縮性側索硬化症、CIDP患者レジストリ研究

てんかんチーム

メンバー

-

講師 田中 章浩

- 神経学会専門医

- てんかん学会専門医

- 臨床神経生理学会専門医(脳波分野)

- VNS(迷走神経刺激療法)資格認定医

- 内科学会認定医

-

特定専攻医 大矢 佳奈子

- 神経内科専門医

- てんかん学会専門医

- 臨床神経生理学会専門医(脳波分野)

- 内科学会認定医

研究内容

てんかんグループでは、3つの主要テーマに沿って研究を行っています.

てんかん患者の社会的認知機能と神経ネットワークの解明

てんかん患者の中には,内科的・外科的治療によって発作が十分に抑制されているにもかかわらず,日常生活や社会生活が困難な患者が存在します.その一因として,我々は社会的認知機能の低下が関与していることを明らかにしました.我々はfMRI(機能的磁気共鳴画像法)を用いて,社会的認知に関わる脳内ネットワークの構造と機能を解析し,てんかん患者における社会的認知障害のメカニズム解明を目指しています.

高齢者てんかんの病態に関する研究

高齢化に伴い,高齢発症てんかんが増加しています.医療・福祉の分野においても,てんかんの早期発見・早期治療の重要性が高まっています.本研究では,まず高齢発症てんかんの臨床的特徴を明らかにすることを目的としています.また,てんかんと認知症は相互に関連するとされ,両者を合併する症例も少なくありません.高齢者てんかんおよび認知症を合併するてんかん患者における認知機能の実態を明らかにし,認知機能とてんかんとの関連性についても多角的に検討しています.

てんかん合併妊娠に関する研究

近年,新規抗てんかん発作薬の登場により,治療の選択肢も広がっています.それに伴い,妊娠を希望する女性てんかん患者への治療戦略の最適化が求められています.当グループでは、抗てんかん発作薬服用下における妊娠および出産への影響を中心に,母体および児への安全性に関する研究を行っています.

頭痛チーム

メンバー

-

講師 石井 亮太郎

- 神経学会専門医

- 頭痛学会専門医

- 内科学会認定医

チーム紹介

私たちの頭痛チームは、2016年の頭痛の診療開始以来、日々の診療を通じて得られる患者情報を丁寧に蓄積し、臨床現場に根ざした研究を継続してまいりました。2025年4月には正式に頭痛外来を立ち上げることができました。有病率40% (片頭痛 8.4%)と神経疾患のなかで最も有病率の高い疾患を診療する医師として多くの患者さんが少しでも良い生活を送れるように日々邁進しております。現在では、電子カルテ情報やレセプトデータを含むリアルワールドデータを用いた研究を通じて、現実の診療に即した知見の抽出と、診療の質向上に取り組んでいます。

また、様々な国の頭痛診療施設との国際共同研究をはじめ、グローバルなネットワークにも力を入れており、American Headache Society(AHS)のPacific Rim SubcomitteeのChairとして、アジア太平洋全体の頭痛診療の質的向上に貢献しています。国や医療制度を超えた比較研究や診療支援の取り組みを通じて、各国における最適な頭痛医療の在り方を模索し続けています。

教育面では、若手医師や学生がデータを用いて自ら考え、精力的に国内外に発信する力を養うことを重視しています。臨床データの扱い方、研究発表の作法、効率的なデータ形成の方法などを指導しながら、神経学会においては医学生による発表機会を毎年提供しています。次世代の頭痛診療/ 神経内科診療を担う人材の育成にも積極的に取り組んでいます。

私たちは、「臨床・研究・教育」の三本柱を有機的に結びつけながら、地域から世界へと広がる頭痛医療の発展に寄与することを目指しています。頭痛診療に関心をお持ちの先生方、ご連絡いただければ幸いです。

神経免疫チーム

メンバー

-

助教 芦田 真士

- 神経学会専門医

- 脳卒中学会専門医

- 総合内科専門医

-

助教 小島 雄太

- 神経内科専門医

- 総合内科専門医

- 臨床神経生理学会専門医(神経伝導/筋電図分野)

-

病院助教 毛受 奏子

- 神経学会専門医

- 認定内科専門医

-

大学院生 西村 優佑

- 神経学会専門医

- 認定内科専門医

チーム紹介

神経免疫疾患は、免疫システムの異常により中枢、末梢神経、神経筋接合部の障害をきたす病気です。多発性硬化症、視神経脊髄炎、重症筋無力症などの疾患を診療しています。少しでも神経症状が改善するように、点滴治療から血液浄化療法まで急性期の治療が速やかに行えるようにしております。また外来では再発予防の治療を行いながら、神経症状の確認、治療リスクの管理に努めています。

近年、新規薬が相次いで使用可能になり、治療の選択肢も広がっています。患者さんのライフステージも考慮した診療を行うように心がけています。

研究内容

代表的研究は多発性硬化症では、多施設データを用いた適性診断に関連するもの、エプスタイン・バー・ウイルス感染と関連した多発性硬化症の病態機序の探索があります。重症筋無力症では、免疫病態解明、電気生理学検査による新規診断法の開発、病原性自己抗体価を用いた予後予測や治療選択への応用があります。

また多発性硬化症、視神経脊髄炎の病気の進行を、診察、アンケート調査、画像情報を使用して把握する取り組みも行っております。